la dolce nebbia, il manto piovoso:

(Debora Fogel, Harbst-nepl, da Manekinen Lider, Lwòw-Varsavia, 1934)

«[…] tutto è perduto fin dal principio / tutto arriva in ritardo e incerto…», scriveva all’inizio degli anni trenta Debora Fogel, poetessa e filosofa ebrea polacca, critica letteraria e d’arte, nella sua più intensa composizione poetica Harbst-nepl (Nebbia d’autunno), dieci anni prima di essere assassinata dai fucili nazisti nel ghetto di Leopoli.

Le parole della Fogel, spesso considerate dai critici oscure, troppo intellettuali e prive di temi femminili “adeguati” al pubblico maschile –e per questo in quegli anni accolte con giudizi severissimi e negativi– fluiscono per immagini. I suoi versi, scritti in lingua yiddish, conducono in stanze emotive buie e misteriose, cantano di una malinconia esistenziale, radicata nella modernità e nell’impossibilità di affidare la propria vita all’uomo che aveva sempre amato, il pittore e poeta Bruno Shulz.

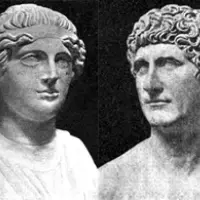

Debora, già estimatrice di Shulz (pochi mesi prima cura la pubblicazione delle sue opere sul giornale Cusztajer), conosce il pittore tramite un amico comune e ne subisce il fascino. L’intensa seduzione, il gioco erotico mancato, la storia d’amore che nascerà tra i due artisti, sarà consolidata da uno scambio di lettere. Durante il periodo della loro frequentazione, Shulz, più grande di otto anni, visita spesso casa Fogel, invitando la giovane a lunghe passeggiate, nelle quali i due parlano di poesia e filosofia.

Decidono di sposarsi, ma la famiglia di Debora si oppone drammaticamente alla scelta, costringendo la poetessa a sposare Szulim Barenbluth, un ingegnere civile.

Il rapporto tra Debora e Bruno diventa meno intenso, proprio a causa del matrimonio di lei, ma proseguono il loro scambio epistolare, pur consapevoli, ormai, di non poter più vivere il loro amore. È questo il periodo di massima produzione poetica della Fogel.

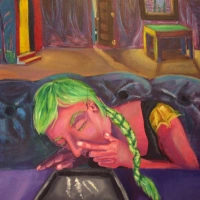

Perduta fra il buio della modernità e l’amore impossibile, Debora, fonde arte moderna e poesia, creando uno stile che definisce “parole bianche”, una lirica della condizione urbana, una poesia statica, fresca, ricca di ornamenti geometrici e ripetitivi. La ripetizione sostituisce il dinamismo, la monotonia diventa il tema principale. La sua poesia diventa un quadro dipinto su tela, e proprio nella consapevolezza drammatica del moderno e dell’amore mancato, della fragilità d’esistere e della fragilità d’essere donna, ci regala immagini evocative, diventando quasi arte figurativa, pittura, inquietudine su tela.

Debora e Bruno si incontrano nuovamente solo nel 1938, durante una passeggiata per i sentieri di montagna di Zakopane, quando ormai, la Fogel ha un figlio, Bruno una relazione con una donna di nome Juna.

Quattro anni dopo, nel 1942, Debora Fogel è assasinata dai nazisti, insieme al marito e al figlio di sei anni nel ghetto di Leopoli. Nella violenza della sua morte, la memoria dei suoi versi – che saranno pubblicati in questa rubrica a puntate – è stata inghiottita dal velo nerissimo del silenzio, fino ad oggi.

[È possibile reperire, in versione digitale, l’edizione originale del 1934 di Manekinen Lider, grazie al meraviglioso lavoro di divulgazione realizzato dall’organizzazione Yiddish Book Center. I versi della Fogel sono disponibili al seguente link: http://www.yiddishbookcenter.org/]

[responsivevoice_button voice=”Italian Female” buttontext=”Ascolta questo post”]

[shortcode id=”836″]

Categorie:CULTURA